本記事はAmazonアソシエイトとして、

商品を紹介して収益を得る可能性があります。

こんにちは!SONAEAREBAです。

今回は

「埼玉の深発地震と東京湾の地震」について、

最新データを基に徹底分析していきます。

3月に入り、

関東地方で地震活動が続いていますね。

実は2025年3月だけでも

複数の地震が発生しており、

これらのデータから今後の動向を読み解く

ことができるかもしれません。

地震大国日本に住む私たちにとって、

地震についての正しい知識は

「備え」の第一歩です。

今回の記事を通じて、

埼玉県と東京湾周辺の

地震活動の特徴や今後の見通しについて、

一緒に考えていきましょう。

2025年3月の最新地震データ

2025年に入り、

関東地方ではいくつかの地震が

観測されています。

特に注目すべきは以下の

最近発生した2つの地震です:

- 2025年3月17日 7時45分頃:

埼玉県北部を震源とする

マグニチュード3.3の地震

(深さ90km、最大震度1) - 2025年3月16日 23時11分頃:

東京湾を震源とする

マグニチュード2.9の地震

(最大震度1)

これらの地震は

小規模で被害はありませんでしたが、

関東地方の地震活動を理解する上で

重要なデータとなります。

特に埼玉県北部の地震は深さ90kmと

深い場所で発生しており、

「深部地震」の典型例です。

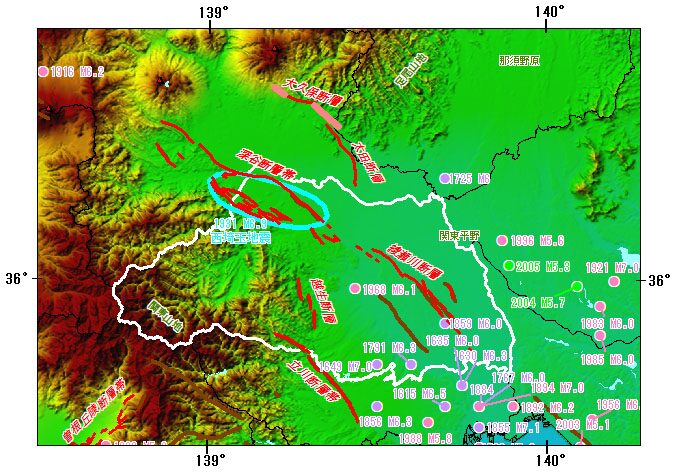

埼玉県の地震活動の特徴

埼玉県に被害をもたらす地震は、

主に2つのタイプに分類できます。

1. プレート境界型地震

相模湾から房総半島南東沖にかけての

プレート境界付近で発生する地震です。

代表的な例として

1923年の関東地震(M7.9)があり、

この地震では埼玉県内のほぼ全域で

震度5〜6の揺れを記録し、

343名の死者・行方不明者を出しました。

2. 陸域の地震

埼玉県内やその周辺の陸地で発生する地震で、

さらに以下のように分類できます:

- 浅い地震:

1931年の西埼玉地震(M6.9)が代表例で、

関東平野北西縁断層帯で発生した

可能性があります。 - やや深い地震:

沈み込んだフィリピン海プレートに

関連する地震 - 深い地震:

沈み込んだ太平洋プレートに関連する地震

(1894年の明治東京地震(M7.0)など)

3月17日に発生した埼玉県北部の地震は、

深さ90kmと太平洋プレート内部で発生した

深い地震に分類できます。

こうした深部地震は、

地表の断層とは直接関係なく、

プレート内部での歪みによって

引き起こされることが多いのが特徴です。

東京湾の地震活動分析

東京湾の地震活動は、

関東地方の地震リスクを考える上で

重要な指標となります。

2025年3月16日の地震も含め、

過去の東京湾での地震データを

見てみましょう。

東京湾の最近の地震履歴(2020年以降)

| 発生時刻 | マグニチュード | 最大震度 |

|---|---|---|

| 2025年3月16日 23時11分頃 | 2.9 | 1 |

| 2024年1月28日 8時59分頃 | 4.8 | 4 |

| 2023年12月17日 16時57分頃 | 3.6 | 1 |

| 2023年6月21日 17時46分頃 | 3.4 | 1 |

| 2022年9月16日 19時00分頃 | 2.5 | 1 |

| 2022年4月27日 18時24分頃 | 3.0 | 2 |

| 2022年2月17日 15時32分頃 | 3.3 | 1 |

| 2021年9月6日 16時00分頃 | 2.9 | 1 |

| 2021年6月27日 8時47分頃 | 3.1 | 1 |

| 2021年2月6日 12時51分頃 | 3.5 | 1 |

| 2020年5月22日 6時29分頃 | 2.9 | 1 |

| 2020年5月21日 14時00分頃 | 2.9 | 1 |

| 2020年5月21日 3時05分頃 | 3.1 | 1 |

| 2020年5月21日 2時07分頃 | 3.5 | 2 |

| 2020年5月21日 1時49分頃 | 2.6 | 1 |

| 2020年5月20日 15時00分頃 | 2.9 | 1 |

| 2020年5月20日 14時54分頃 | 2.9 | 1 |

過去のデータを分析すると、

東京湾では定期的に小規模な地震

(M2.5〜3.5程度)が発生していることが

わかります。

特に注目すべきは2020年5月に集中して

発生した一連の地震と、

2024年1月のM4.8の地震です。

M4.8の地震は最大震度4を記録し、

2009年以降の東京湾の地震の中では

かなり大きな部類に入ります。

この地震は首都圏に大きな影響を与え、

改めて東京湾での地震活動への警戒が

必要であることを示しました。

埼玉の深部地震と東京湾地震の相違点

埼玉県の深部地震と東京湾の地震には、

いくつかの重要な違いがあります:

発生メカニズム

- 埼玉深部地震:

主に太平洋プレートやフィリピン海

プレート内部の応力によって発生 - 東京湾地震:

フィリピン海プレートと北米プレートの

境界付近や、プレート内部で発生

深さ

- 埼玉深部地震:

多くは50km以上の深い場所で発生

(3月17日の地震は90km) - 東京湾地震:

比較的浅い場所(多くは50km未満)

で発生することが多い

影響範囲

- 埼玉深部地震:

深いため揺れは広範囲に伝わるが、

震度は小さくなりがち - 東京湾地震:

浅いため局所的に強い揺れを

もたらす可能性がある

埼玉県の主要断層と将来の地震リスク

埼玉県には複数の活断層があり、

これらが将来的に大地震を

引き起こす可能性があります。

主な活断層帯

深谷断層帯・綾瀬川断層

(関東平野北西縁断層帯・元荒川断層帯)

- 予想されるマグニチュード:

7.9程度(深谷断層帯)、

7.0程度(綾瀬川断層) - 30年以内の発生確率:

ほぼ0%〜0.1%(深谷断層帯)、

ほぼ0%(綾瀬川断層の一部)

立川断層帯

- 予想されるマグニチュード:

7.4程度 - 30年以内の発生確率:

ほぼ0.5%〜2%

参考リンク:

地震調査研究推進本部

https://www.jishin.go.jp/

これらの断層帯による地震は

発生確率は低いものの、一度発生すれば

甚大な被害をもたらす可能性があります。

特に「綾瀬川断層による直下型地震」は、

川越市などに大きな被害を引き起こす

可能性が指摘されています。

埼玉県に影響を与える可能性のある主な地震

埼玉県で今後30年間で発生確率が高いと

想定されている地震は以下の通りです:

海溝型地震

- 茨城県沖(M7.0〜7.5程度):

発生確率80%程度 - 福島県沖(M7.0〜7.5程度):

発生確率50%程度 - 相模トラフのM7程度の地震:

発生確率70%程度 - 南海トラフ地震(M8〜9クラス):

発生確率80%程度

プレート内地震

- 沈み込んだプレート内の地震

(M7.0〜7.5程度):

発生確率60%〜70%

特に沈み込んだプレート内の地震は、

埼玉県北部で3月17日に発生した深部地震と

同様のメカニズムで、より大きな規模で

発生する可能性があります。

深部地震と東京湾地震から見える傾向と対策

両タイプの地震活動を分析した結果、

以下のポイントが重要だと考えられます:

- 深部地震の継続的モニタリングの重要性

- 深部地震は直接的な被害は少なくても、

より大きな地震の前兆となる

可能性があります - 地震の深さや発生パターンを

継続的に観察することで、

地下の応力状態の変化を把握できる

可能性があります

- 深部地震は直接的な被害は少なくても、

- 東京湾地震の頻度増加の可能性

- 過去のデータから見ると、

東京湾での地震は一定の周期性を

持ちながらも、時に群発的に発生する

特徴があります - 2024年1月のM4.8の地震の発生は、

活動期に入っている可能性を

示唆しています

- 過去のデータから見ると、

- 両タイプの地震の相互関連性

- プレート境界型地震と内陸型地震は

相互に影響し合うことがあります - 一方の地域での地震活動が活発化

すると、他方でも地震リスクが

高まる可能性があります

- プレート境界型地震と内陸型地震は

防災対策:今できること

最後に、これらの地震リスクに対して

私たちができる防災対策をまとめます:

家庭での備え

- 家具の固定や防災グッズの準備

- 非常食と飲料水の備蓄

(最低3日分、可能なら1週間分) - 家族との連絡方法や集合場所の確認

- 非常用トイレの準備

情報収集

- 最新の地震情報を定期的にチェック

- 住んでいる地域のハザードマップの確認

- 地域の避難所や避難経路の把握

地域での取り組み

- 地域の防災訓練への参加

- 近隣住民との協力体制の構築

- 要支援者の把握と支援計画の作成

まとめ:データから見える未来への備え

埼玉の深部地震と東京湾の地震は、

発生メカニズムや影響範囲は異なりますが、

どちらも関東地方の地震活動の

重要な指標となっています。

最新の地震データや過去の履歴を

分析することで、将来の地震リスクを

ある程度予測し、適切な防災対策を

講じることができます。

特に注目すべきは、

海溝型地震の高い発生確率です。

茨城県沖や相模トラフでのM7クラスの地震、

さらには南海トラフでのM8〜9クラスの

巨大地震は、今後30年以内に発生する確率が

50〜80%と非常に高くなっています。

地震は予測が難しい自然現象ですが、

過去のデータから学び、

科学的知見を活かした防災対策を

進めることが重要です。

私たちSONAEAREBAは、

今後も最新の地震情報を分析し、

皆さんの防災意識向上に

お役立ていきたいと思います。

今回の記事が皆さんの防災対策の

一助となれば幸いです。次回もお楽しみに!